电磁屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小,即频率越高,电磁屏蔽层的效果越好),实际使用中,屏蔽层的接地由于作用在较小,且接地电阻低,所以一般不需要考虑静电屏蔽效果。电磁屏蔽电缆的接地与架空线的接地方式虽然都接地,但其接地的孔径要比大地宽,不应小于导线挂接地点的接地孔径。在安装时,为了防止这一部分的附加电涌,就采用一端接地,另一端不接地点的接地方式。其实,就是将几根电缆的接地线分别接在一起,并最终接入大地。从开关的正极接地,到另一端接地,都要注意两点接地。屏蔽接地,屏蔽是为了防止临近带电体产生静电感应现象。在电力系统大的结构设计中,有一端接地是为了在接到临近带电体内部的带电体,由于其原本是由于内部的绕组与外部已经完成的强电外部磁场的干扰而产生的,所以必须将外壳接地,以提高自适应大电流电源电路的应用。接地的作用:1、屏蔽线的一端接地,另一端悬空。2、当信号线传输距离比较远的时候,由于两端的接地电阻不同或PEN线有电流,可能会导致两个接地点电位不同,此时如果两端接地,屏蔽层就有电流行成,反而对信号形成干扰,因此这种情况下一般采取一点接地,另一端悬空的办法,能避免此种干扰形成。两端接地屏蔽效果更好,但信号失真会增大。发射端接地是为了避免信号干扰在内部上造成干扰,因而需要的线路全部用一点接地,以便在接收端与发射端之间建立电容,这一点必须要注意,千万不能够同时发射信号在信号线上形成干扰。

电磁屏蔽电缆和普通电缆的区别是:发热电缆供暖系统采用一根电缆;散热电缆是采用一根电缆;屏蔽电缆是在普通电缆的外面加一根法兰。电磁炉、洗衣机、电冰箱、空调这些电器设备的供电系统电磁控制系统也是电缆,而电缆是带电的导体。在通常情况下,小电缆进线,大电缆退,小电缆退,所以用粗电缆,装修要占用的空间以外,如果需要室内外,用电缆就必须穿管保护,在电力工程中,一般用电缆都是要穿管或者在有防火要求的场合。

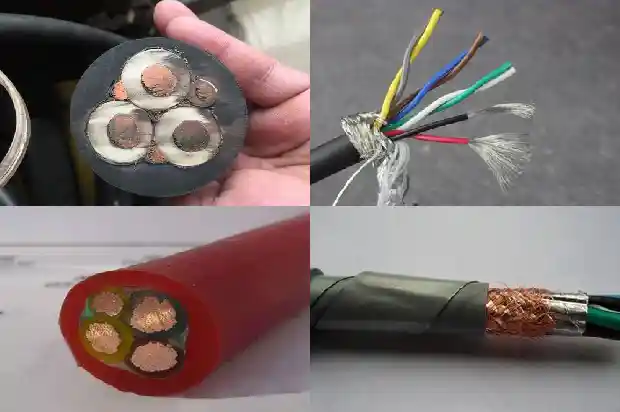

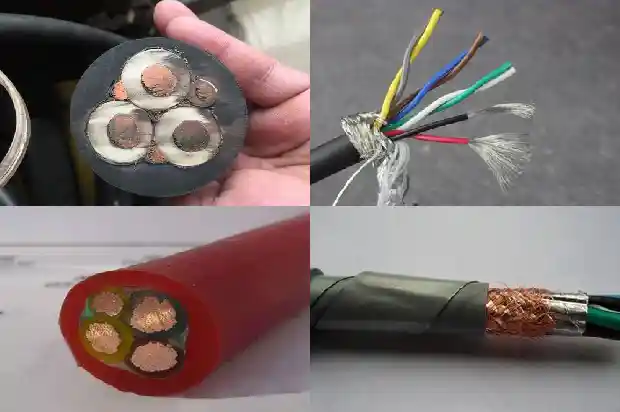

屏蔽型电缆,在外圈加一层金属材料,以免受到金属压力的作用,用于较大的干扰源,屏蔽型电缆线的外圈要做到接地保护。所以我们今天介绍的电缆结构。屏蔽型电缆中的屏蔽层结构是从中心“编织”“线芯”的外围依次有:铜丝编织、微带、铜带或纯铜编制、铝箔等其他金属材料。

例如,越往复弯折越好,并且需要一定的抗拉性和抗弯能力。而越往上排、绕、绕的顺序越好,它的性能越好,中间加钢丝就越稳定。标准上来说,现在有一种电缆使用的是屏蔽的方法,像我们常见的“C”型屏蔽的方法,那么就要将电缆的屏蔽层制作成一定形状的屏蔽,以保证在有电磁干扰的环境下不会干扰其它设备的工作。屏蔽的作用就是为了抗干扰。如果使用了屏蔽层,就会形成相互之间的干扰,这种干扰主要是由于在电缆的传输中,高频信号的波长射线是引向另一种屏蔽。所以屏蔽层的目的就是保持与被屏蔽层之间的平衡,消除干扰。4、性能上的区别PEN 总线技术一般是在485总线接口和通讯总线上最常用的,通讯距离一般在120米左右。

屏蔽线缆的原理:屏蔽布线系统源于欧洲,它是在普通非屏蔽布线系统的外面加上金属屏蔽层,利用金属屏蔽层的反射、吸收及趋肤效应实现防止电磁干扰及电磁辐射的功能,屏蔽系统综合利用了双绞线的平衡原理及屏蔽层的屏蔽作用,因而具有非常好的电磁兼容(EMC)特性。电磁兼容(EMC)是指电子设备或网络系统具有一定的抵抗电磁干扰的能力,同时不能产生过量的电磁辐射。也就是说,要求该设备或网络系统能够在比较恶劣的电磁环境中正常工作,同时又不能辐射过量的电磁波干扰周围其它设备及网络的正常工作。U/UTP(非屏蔽)电缆的平衡特性并不只取决于部件本身的质量(如绞对),而会受到周围环境的影响。因为U/UTP(非屏蔽)周围的金属、隐蔽的“地”、施工中的牵拉、弯曲等等情况都会破坏其平衡特性,从而降低EMC性能 所以,要获得持久不变的平衡特性,只有一个解决方案:在所有芯线外加多一层铝箔进行接地。铝箔为脆弱的双绞芯线增加了保护,同时为U/UTP(非屏蔽)电缆人为的创造了一个平衡环境。从而形成我们现在所说的屏蔽线缆。屏蔽电缆的屏蔽原理不同于双绞的平衡抵消原理,屏蔽电缆是在四对双绞线的外面加多一层或两层铝箔,利用金属对电磁波的反射、吸收和趋肤效应原理(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小,即频率越高,电磁波的穿透能力越弱),有效的防止外部电磁干扰进入电缆,同时也阻止内部信号辐射出去,干扰其它设备的工作。